Cineasta cinéfilo, autoral, apaixonado e generoso.

A morte tão recente de Carlos Reichenbach tem sido tratada por admiradores próximos ou distantes como a perda de um pai espiritual de pelo menos uma ou duas gerações de cinéfilos em nosso tempo. Compreensível nem tanto para quem foi conhecê-lo melhor só mais recentemente, mas há os que o acompanharam nos últimos cinco, dez ou quinze anos, fosse aos acessos ao seu blog pessoal “Olhos Livres”, às postagens no Facebook, ou vendo as suas participações em fóruns e listas de discussões, e mesmo fora delas apoiando e incentivando críticos e blogueiros de cinema mais jovens, com a grande generosidade que lhe era um dos traços mais louvados. As sessões do Comodoro que organizava todo mês exibindo filmes raros e importantes, ou os manifestos, entrevistas e textos em geral que encontrávamos sobre seus filmes, etc. As descrições, porém, dão conta apenas de uma parcela ínfima do que o diretor representou não só nesse tempo como de resto em toda sua carreira e atividade nos 67 anos em que viveu.

Era disparado o mais cinéfilo dos cineastas brasileiros. Dono de vasta cultura literária (vinha de uma família de editores), musical (compunha e fora professor na área também) e filosófica (dizia ter devorado as estantes com os volumes dos filósofos desde muito cedo), canalizou sua paixão e entusiasmo pela arte e o pensamento voltando-se ao cinema. Suas obsessões tanto pelo cinema mais popular (não raro beirando a cultura do baixo calão) quanto pelas obras eruditas e intelectuais se refletem conjuntamente em seus próprios filmes. Podia-se reclamar com alguma freqüência de certas escolhas de filmes ou diretores pelos quais se enchia de admiração, mas até nisso reconhece-se um mérito: numa época em que grande parte da cinefilia já sabe de antemão do que deve ou não gostar (e que vê e gosta dos mesmos filmes), Reichenbach, por sua vez, era despojado de idéias pré-concebidas, sem a necessidade de abraçar ou rejeitar certos nomes por estes serem os eleitos (ou não) dos círculos cinéfilos e críticos mais importantes e que até lhe eram caros.

Quanto aos seus próprios filmes, eles de certo mereciam um estudo mais aprofundado quanto à recepção dada a cada um deles, mas se por um lado se pode dizer que até certo ponto ele foi beneficiado pela proximidade e contato que foi travando com tanta gente ao longo, sobretudo, da última década, por outro ainda é preciso que lhe façam justiça. Inácio Araujo, um de seus amigos e companheiros mais próximos e de longa data, não pôde deixar de tocar e lançar a questão na nota de falecimento em que escreveu: “Em torno do seu cinema havia certa condescendência. Como se aceitassem os filmes por causa da pessoa. Eu posso entender. Seu cinema parecia fácil, simples. Mas era a decantação de seu enorme conhecimento, de cinema, de música também, de literatura também”. Houve ao longo desse tempo todo mais de uma tentativa muito feliz e bem-sucedida de descrever as qualidades do seu cinema, mas também elogios fáceis e deslumbrados que não davam conta com justeza do melhor (e dos eventuais problemas, deve-se dizer) que esses filmes apresentavam. Filmes que, por mais que Reichenbach por vezes desprezasse certos elogios levianos (lembro de uma ocasião em um fórum em que ele reclamou da questão, dizendo que nem sempre algumas análises fugiam das exaltações equivocadas, bem como por outro lado, da incompreensão dos ressentidos), eram trabalhos que o diretor amava profundamente (a maioria deles como filhos). Sendo que para os muitos (a maioria) que não tiveram o privilégio de conhecê-lo ou tê-lo como amigo, os filmes na verdade são o que restam, o que ficam.

Gaucho de nascimento, radicado desde muito cedo em São Paulo, de certa forma Reichenbach surgiu junto com o melhor do cinema paulista, ou ao menos com o seu renascimento. Amante do cinema brasileiro que era, nunca caiu na armadilha de falar mal do Cinema Novo dos anos 60 (pelo qual nutria o maior respeito e admiração), mas reclamava e se ressentia de que a sua geração raramente era incentivada pelos baluartes do movimento cinemanovista (basicamente formado por cariocas, baianos e mineiros) quando em seu auge. Na verdade, o cinema paulista tinha um histórico de fracassos artísticos e industriais com as sucessivas tentativas de Vera Cruz, Maristelas, etc. Um quadro que começaria a mudar aos poucos desde que Walter Hugo Khouri foi se estabelecendo como um autor (ainda que contestado com o tempo), e alguns nomes isolados que seriam agregados aos cinemanovistas (Roberto Santos, Luis Sergio Person), mas o que levaria ainda em torno de uma década, tempo em que se formaria uma geração entusiasta de cinéfilos que consumiam o melhor do cinema mundial da época (inclusive, e notadamente, o japonês, que tanto influenciaria em alguns deles que viraram realizadores depois, como o próprio Reichenbach), com militância eventual ou duradoura pela crítica (Rogério Sganzerla, Jairo Ferreira, também Reichenbach e um nome como Inácio Araujo, dentre tantos outros), até os filmes surgirem e se imporem aos poucos: os de José Mojica Marins, Ozualdo Candeias, Vidas Nuas (1967), de Ody Fraga, e os dois primeiros de Sganzerla, O Bandido da Luz Vermelha (1968) e A Mulher de Todos (1969), que marcaram uma ruptura dentro do panorama do cinema brasileiro.

Foi quando Carlos Reichenbach surgiu para o cinema com seus primeiros trabalhos, dentro de um contexto que muito depois viria a ser conhecido como Cinema marginal brasileiro, se lançando como cineasta ao filmar o curta-metragem Esta Rua Tão Augusta (1968), que lhe abriria a trajetória como realizador. Mas ao contrário de um Candeias ou Sganzerla, que estrearam no cinema já maduros, Reichenbach revelou-se um diretor ainda em formação, fazendo em seguida dois episódios em longas que ele nunca aceitou muito bem, e estreando sozinho num longa-metragem com Corrida em Busca do Amor (1971), hoje difícil de ser encontrado, mas cujas descrições dão conta de um trabalho convencional com alguns elementos do cinema marginal da época, e referências a tantos outros filmes que o jovem cineasta julgava que poderiam lhe servir de inspiração. Na mesma época, paralelamente, inicia suas funções como diretor de fotografia e operador de câmera, responsável pela iluminação do hoje clássico Orgia ou o Homem que Deu Cria (1969), de João Silvério Trevisan, e de vários outros filmes (tanto de outros diretores quanto seus) no decorrer de tantos anos. Também aparece como ator em pontas de filmes de amigos (Mojica, Sganzerla, João Callegaro, Jairo Ferreira, etc.). Foi fundamental o encontro com um núcleo de produção que se organizava na região da Rua do Triunfo, no centro de São Paulo, que viria a ser conhecido como Boca do Lixo, onde continuaria suas atividades como diretor de fotografia e realizador.

A Boca foi durante duas décadas o mais próximo de uma indústria bem-sucedida que o cinema brasileiro teve, rodando filmes rápidos e baratos que se pagavam uns aos outros, com atores que se tornavam conhecidos de uma parcela do público em geral, e filmes com apelo popular e cenas de nudez. O sucesso garantido permitia que não raro fitas diversas fossem se tornando mais sofisticadas, desenvolvendo por vezes uma vertente do filme B em nosso cinema, o filme policial, o de suspense, a comédia de costumes, etc. Ali Reichenbach dirigiu alguns de seus maiores sucessos de bilheteria, A Ilha dos Prazeres Proibidos e o genial O Império do Desejo, que esbanja inventividade numa narrativa séria e ao mesmo tempo debochada, misturando comédia demolidora com drama desesperado, e uma liberdade anárquica e criadora que tem a ver com muito do cinema transgressor mundial que se fazia na década de setenta. Ambos os filmes possuem um caldeirão de referências, a começar pelas idéias de Wilhelm Reich, o psicanalista dissidente de Freud, que teorizou sobre a sexualidade, procurando ver no sexo um elemento de libertação, mas também Fuller, Godard, Marx, Sade, etc.

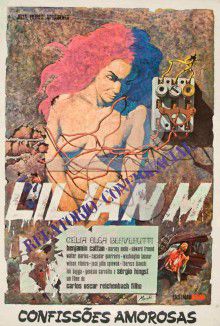

A maturidade de Reichenbach como cineasta já era evidente em um longa anterior, o segundo que dirigiu, Lílian M: Relatório Confidencial (1975), com sua notável desleitura de gêneros (comédia escrachada, melodrama popular e narrativa policial, além de um subtexto político), e no qual se delineavam as principais influências que norteariam toda a sua obra: o cinema de sentimentos do italiano Valério Zurlini, e o do japonês Shohei Imamura, com sua curiosidade pelo comportamento humano e personagens em constantes deslocamentos (ou confinamentos) numa ontologia espacial dentro da busca de subsistir com necessidade cega de continuar seguindo adiante. Dez anos depois alcançaria o reconhecimento internacional quando sua obra foi tema de mostra no Festival de Roterdã, na Holanda, que reprisou seus filmes durante cinco anos consecutivos (na edição mais recente do festival, em 2012, houve uma retrospectiva em torno dos filmes da Boca do Lixo). Ainda assim, alguns dos títulos que Reichenbach dirigiu nos anos 70/80 permanessem poucos acessíveis hoje em dia, aguardando a oportunidade de exibições em canais de TV ou lançamentos em formato digital, como Amor, Palavra Prostituta (1981), que por problemas com a censura teve sua duração mutilada, com o diretor não permitindo posteriores exibições dessa versão com cortes.

Com a explosão do cinema pornô nos anos 80, a Boca do Lixo entrou em decadência, com Reichenbach indo filmar com dinheiro da Embrafilme o seu projeto mais pessoal: Filme Demência (1986), das melhores versões de Fausto para o cinema, uma busca metafísica do ser humano em torno de si mesmo, e um estudo sobre a falência em suas mais diversas formas. Talvez não seja um filme para cuja dimensão ser compreendida de imediato, daí o seu fracasso comercial, mas depois dele o diretor seria mais reconhecido com Anjos do Arrabalde (1987), premiado em Gramado. A Era Collor, porém, reduz a cinematografia brasileira à praticamente zero no começo dos anos noventa. Na segunda metade da década há um ressurgimento da produção nacional em torno de um termo enganador que afinal pouco acrescentaria ao cinema brasileiro, de fato, o da tal Retomada. Até porque os esforços em reconstruir a nossa cinematografia se deram com alguns títulos anteriores ao da retomada, e que nada tinham a ver com ela: o belo Perfume de Gardênia (1992, mas lançado três anos depois), de Guilherme de Almeida Prado, A Terceira Margem do Rio (1993), de Nelson Pereira dos Santos, Loucos Por Cinema (1994), de Andre Luiz de Oliveira, e Alma Corsária (1993), de Reichenbach. Um dos pontos máximos de sua filmografia, Alma Corsária no fundo recria a história de seus amigos, de si mesmo, de sua cidade, uma singela crônica de formação e amadurecimento.

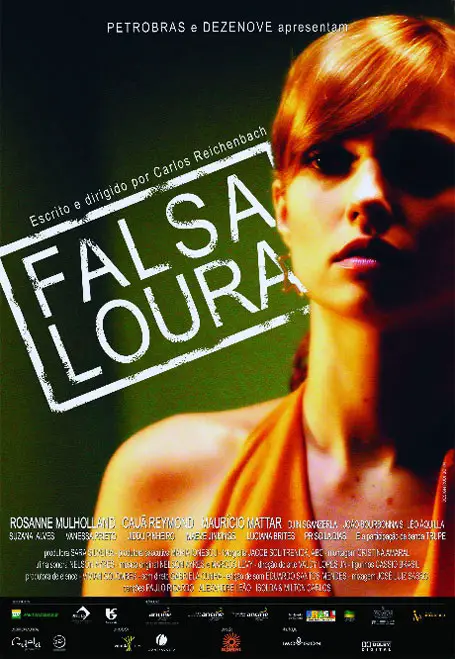

Dali em diante Reichenbach se mostraria num período de plenitude em seu cinema com os títulos que se seguiram: Dois Córregos - Verdades Submersas no Tempo (1999), Garotas do ABC (2003), Bens Confiscados (2004) e Falsa Loura (2007). Podem ser filmes longe de serem perfeitos, mas possuem uma fluidez e senso visual e narrativo impressionantes, marcados por uma celebração da mise en scène, dos dramas e alegrias humanos, dos espaços em que circulam, entre registros ora afetuosos, ora cruéis. Jamais impregnou o seu cinema com uma cosmética publicitária e televisiva de uma produção oficialesca que triunfou nesse tempo, ou de tiques autorais e vanguardistas mal-resolvidos que assola outros caminhos experimentais de nosso cinema. Sua filmografia até o final permaneceu fiel a um certo classicismo de seus melodramas e ao mesmo tempo com uma liberdade maior típicas de um cinema mais autoral. Deixou um trabalho inacabado, O Anjo Desarticulado, e projetos futuros como idéias para filmes e até romances dentro de uma área a qual pretendia se dedicar: a literatura. Conta-se que chamou Lygia, sua esposa, para dar um abraço e morreu. Restará sempre a saudade de seus amigos, conhecidos e admiradores, e a espera de quem sabe surgirem e florescerem sucessores seus na cinematografia brasileira.

Vlademir Lazo

Vlademir Lazo