Um grande diretor sem vocação para cânones.

Perder Claude Chabrol nesse último domingo soa por demais estranho. Mesmo que oxagenário, nada nos consola da perda. O diretor francês é daqueles que, nos últimos cinquenta anos, sempre estiveram presentes em nossas vidas de cinéfilos, tanto na dos espectadores mais velhos, quanto aos mais jovens que há pouco possam ter se interessado mais a fundo por cinema europeu. Seja nos períodos mais celebrados da filmografia de Chabrol, ou em suas fases mais obscuras e menores, e sua carreira foi um vai-e-vem em torno dessas oscilações que ora o mantiveram com grande prestígio, ora o apontavam em declínio. O que sempre foi uma constante era os prazeres da mise en scène em seus trabalhos, a extrema elegância na condução de seus filmes, o talento inquestionável de encenador.

A perda é mais lamentável porque Chabrol se mantinha em grande atividade, e mais ainda, num período de plenitude em sua carreira, em que praticamente todos os filmes que realizou nas duas últimas décadas eram de uma consistência, vigor e qualidade que em seu conjunto quase não encontram paralelo em outro realizador contemporâneo (com as notáveis exceções de Clint Eastwood e Manoel de Oliveira, certamente). O que vinha coroando uma carreira que começou junto com a Nouvelle Vague, movimento do qual Chabrol foi um dos principais responsáveis pela sua criação.

Claude Chabrol era do grupo dos cinco (juntamente com Jacques Rivette, François Truffaut, Eric Rohmer e Jean-Luc Godard) que nos anos cinquenta revolucionaram a crítica cinematográfica em torno das páginas da Cahiers du Cinema (a revista capitaneada por André Bazin, que formulou a teoria da Política dos Autores) e no final daquela década se lançaram à realização dos próprios filmes colocando em prática o que aprenderam nas cinematecas e no exercício da crítica. Chabrol foi o único dentre os seus colegas mais famosos que começou na Cahiers sem antes exercer a crítica em qualquer outro espaço, mas pelo que consta, desde 1948, ao menos, mantinha contato com seus futuras colegas de profissão através de sessões de cineclubes ou na Cinemateca de Henry Langlois, ou nos festivais, já com uma cinefilia tão intensa e apaixonada quanto as dos demais. Em novembro de 1953, iniciou a sua militância na Cahiers recém-surgida (sua primeira crítica foi um artigo antológico sobre Cantando na Chuva [Singing in the Rain, 1952]), dedicando-se nos anos seguintes a fazer a defesa do cinema que mais lhe interessava e julgasse importante, entre os quais o de Alfred Hitchcock, cujos esforços em reabilitá-lo aos olhos de uma crítica tradicional mais tacanha que naquela época insistia em considerá-lo como um diretor meramente comercial resultaram no primeiro estudo clássico lançado em livro sobre a obra de Hitchcock, em 1958, escrito a quatro mãos por Chabrol e Eric Rohmer. Outras influências que marcaram Chabrol por toda a vida foram a dos filmes de Fritz Lang e Jean Renoir (A Regra do Jogo [La Régle du Jeu, 1939] ele conta ter visto mais de setenta vezes), e no final dos anos cinquenta ele próprio começava a realizar os seus filmes.

Chabrol foi o primeiro dos Cahiers a lançar os seus longas-metragens, os hoje clássicos Nas Garras do Vicio (Le Beau Serge, 1958) e Os Primos (Les Cousins, 1959), financiados a partir de uma herança deixada pela família de sua mulher. Chabrol nunca mais parou de filmar. Nos próximos dois anos seguiram-se outros tantos filmes agora como diretor de contrato (Quem Matou Leda? [A Double Tour, 1959], Mulheres Fáceis [Les Bonnes Femmes, 1960] e Les Godelureaux [idem, 1960]), que serviram para confundir os críticos que na época mal sabiam em qual definição encaixar o diretor, desnorteados com os rumos que Chabrol vinha seguindo com sua obra. É a primeira fase do diretor, responsável por estabelecer uma reputação que quase sempre dividiria os críticos ou provocaria o seu menosprezo. Mas revistos atualmente, confirmam-se como um grande marco do começo da Nouvelle Vague, embora sejam filmes que pareçam se esforçar (ou até se orgulharem) de não possuírem vocações para cânones.

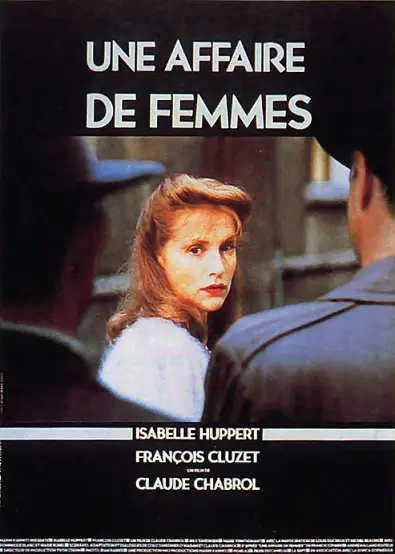

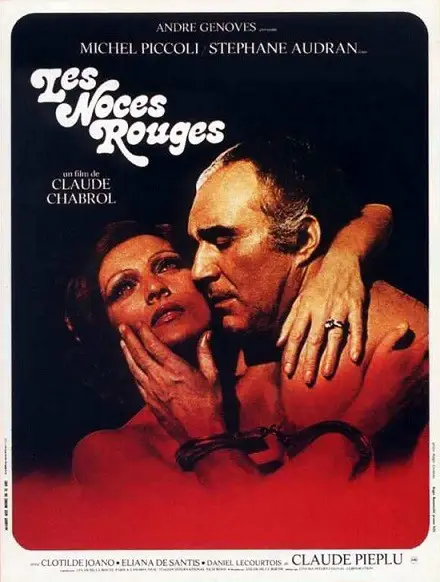

O encontro com o produtor Georges de Beauregard assinala uma fase que é apontada como a mais comercial da carreira de Chabrol, com projetos de encomenda que vão de 1961 até mais ou menos 1966. Difícil o acesso às obras desse ciclo e daí uma possível reavaliação positiva ou negativa desse período que parece uma mancha negra em seu currículo. Consta nessa época, por exemplo, um filme sobre o famoso barba-azul francês, Landru (idem, 1963), certamente um tributo de Chabrol a um de seus filmes preferidos, Monsieur Verdoux (idem, 1947), de Charles Chaplin. O ressurgimento de Chabrol como grande cineasta se daria com o triângulo ousado entre duas lésbicas e um arquiteto em As Corças (Les Biches, 1968), uma obra-prima que restabeleceria o seu prestígio, e ao qual se sucederiam A Mulher Infiel (La Femme Infidèle, 1968), A Besta Deve Morrer (Que la Bête Meure, 1969) e O Açougueiro (Le Boucher, 1970), nos quais utiliza o formato de thrillers como moldura para a investigação psicológica adensada dos personagens e retrato de uma classe através do olhar ácido sobre os seus hábitos. É o auge de sua parceria com Stephane Audran e até hoje é por esses filmes que Chabrol costuma ser mais lembrado.

A sua carreira continuou durante anos profícua e irregular, cheia de altos e baixos, uma filmografia cuja maioria dos títulos não vai de encontro a um público acomodado com cânones que todos sabem que devem ver. Com Chabrol é diferente, os espectadores mais atentos é que precisam destrinchá-lo, correr atrás de seus numerosos trabalhos e encontrar o que há de valioso ou fugidio em sua obra. São filmes para se descobrir a vida inteira.

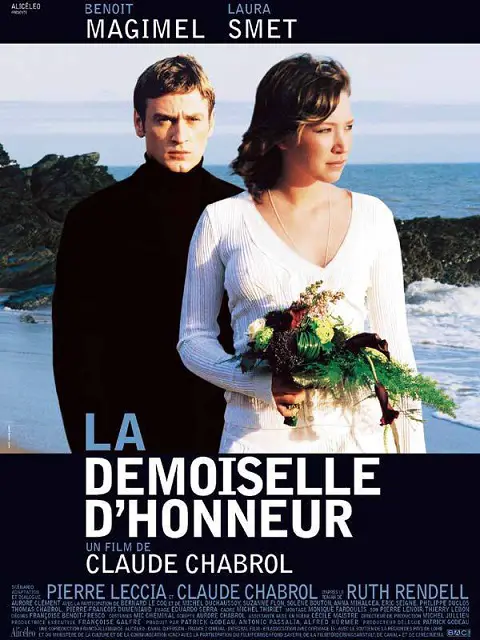

Cada admirador costuma ter seus títulos preferidos distintos entre o que Chabrol realizou nas décadas de 70 e 80. A sua filmografia recupera uma grande vitalidade a partir da primeira metade dos anos noventa, com vigor que não perderia mais nas quase duas dezenas de títulos que dirigiu desde então, centrados sobretudo no prazer estético que os pequenos jogos do cineasta oferece nos diversos ambientes em que esses seus últimos filmes se concentram. Como esquecer a relação entre Isabelle Huppert (a musa de muitos dos filmes dessa fase final) e Sandrine Bonnaire em Mulheres Diabólicas (La Cérimonie, 1995), o universo instável da personagem de Laura Smet em A Dama de Honra (La Demoiselle D'honneur, 2004), ou Ludivine Sagnier em meio a duas figuras masculinas tão antagônicas como em Uma Garota Dividida em Dois (La Fille Coupée en Deux, 2007)? Ou então, entre tantos outros exemplos que poderiam ser citados, qualquer cena com Gerard Depardieu no que acabou sendo o canto de cisne do cineasta, Inspetor Bellamy (Bellamy, 2009).

Numa obra sempre pontilhada de belas mulheres, Claude Chabrol era apaixonado mesmo por mise en scène. Pode até ser difícil teorizar a respeito dela, mas compreendê-la fica muito fácil diante de um dos filmes de Chabrol, muitos dos quais pareciam flutuar com uma mesma leveza e grande precisão no olhar. Sobre um outro grande cineasta e também nem sempre justiçado, Chabrol escreveria na década de cinquenta, antes de começar a dirigir: “Para aqueles que nunca pensaram nos problemas essenciais da mise en scène, o seu talento raro permanece um mistério. Porque Preminger, acima de tudo, é isso: um metteur-en-scène. No cerne da extrema diversidade dos seus filmes, desenha-se, para além do estilo, para além do tom, uma unidade: a da exatidão. E um dom: tornar verdadeiro o inverossímil.” Foi o que Claude Chabrol escolheu para si próprio ao longo de toda a sua carreira.

Vlademir Lazo

Vlademir Lazo